La scomparsa, il 21 maggio scorso, a 96 anni, del teorico del comunitarismo (che sia la famiglia, la società politica, il lavoro, i gruppi sportivi, le orchestre o le compagnie teatrali), critico dell’individualismo e del liberalismo. Scozzese convertitosi al cattolicesimo, Alasdair MacIntyre individuava gli otto elementi necessari a una “buona vita”: una buona salute e un buon tenore di vita – del cibo, dei vestiti, una casa – che liberano dalla miseria, buone relazioni famigliari, una sufficiente istruzione che consenta di far buon uso delle opportunità di sviluppare le proprie capacità, un lavoro che sia proficuo e remunerativo e buoni amici, del tempo al di fuori del proprio lavoro dedicato ad attività buone in sé stesse – sportive, estetiche, intellettuali -, e la capacità, propria di un agente razionale, di dare un ordine alla propria vita e di individuare i propri errori imparando da essi.

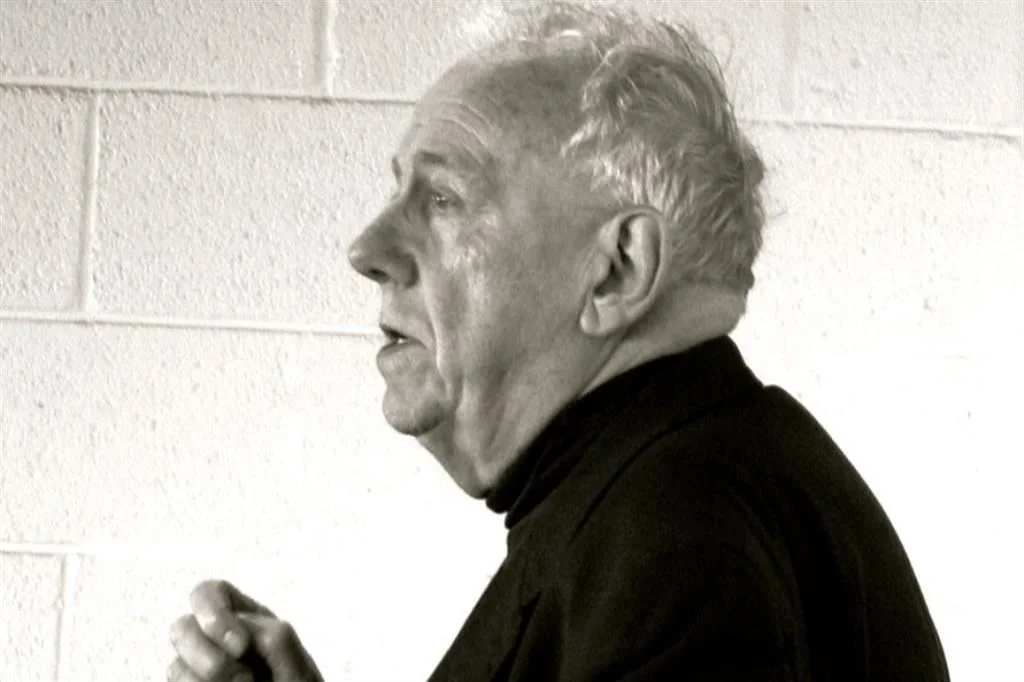

(Nell’immagine di apertura, il filosofo Alasdair MacIntyre – WikiCommons)

“Non è possibile avere la virtù se non come parte di una tradizione trasmessaci da una serie di predecessori”

- MacIntyre, Dopo la virtù

Il 21 maggio 2025 si è spento, a South Bend, nello Stato dell’Indiana, Alasdair MacIntyre, uno dei maggiori filosofi scozzesi della politica, nato a Glasgow il 12 gennaio 1929. Docente di Filosofia all’Università di Leeds dal 1957 al 1961, passa al “Nuffield College” (1961-1962 e 1965-1966) e poi all’University College (1963-1966). Insegna, poi, dal 1966 al 1970 Sociologia all’Università dell’Essex e nel 1969 diviene rettore dell’Università di Copenhagen. Dal 1970 al 1972 è docente alla Brandeis University di “History of Ideas” e dal 1972 al 1980 insegna “Philosophy and Political Science “ all’ Università di Boston. Dal 1988 è stato “Hank Professor of Philosophy” all’Università di Notre Dame nello Stato dell’Indiana.

Come ha ricordato Sergio Belardinelli (“Il Foglio”, 23 maggio 2025), “sono almeno tre le questioni fondamentali, oggi particolarmente scottanti, sulle quali MacIntyre ha gettato una luce particolarmente illuminante: la prima riguarda la natura dell’uomo, la seconda la virtù e la terza il bene comune”. In questo trittico, trattato soprattutto nel saggio del 1981 Dopo la virtù. Saggio di teoria morale (tr. it. Armando Editore, Roma, 2007) la virtù ha un ruolo determinante; essa, infatti, secondo MacIntyre, non può esistere se non come un insieme di modelli di comportamento che presuppongono, a loro volta, una immagine (e non soltanto un concetto) condivisa del bene comune. Infatti, sia come areté, sia come virtus, essa è “capacità di operare in un certo modo”; questo “certo modo” non ha le proprie basi nel vissuto individuale, ma nel radicamento socio-culturale del vissuto individuale.